【中国两化融合发展数据地图(2017)系列解读之二十】趋势与展望:两化融合对产业理论、经济、社会、产业生态产生深远影响

趋势与展望:两化融合对产业理论、经济、社会、产业生态产生深远影响

2017年,我国两化融合发展在实现中等水平跨越后继续强力迈进,整体向更深层次、更高阶段演进,两化融合绩效产出逐步扩大,各地区、各行业、各规模、各类型的企业两化融合发展各有特色,以智能制造、互联网+为当前推进重点的领域取得突破性进展,两化融合对产业理论、经济、社会、产业生态产生深远影响。

一

理论:新工业革命背景下的产业发展理论正在孕育,两化融合生态系统逐步清晰

立足本国产业优势、探索新工业革命下的治理体系,已成为新一轮工业革命中全球各国的竞争焦点。在当前新工业革命的大背景下,以西方古典经济学、发展经济学为基础,以强调专业化分工、科学管理、精益管理等管理思想为代表传统工业化理论已难以适应信息时代产业数字化、网络化、智能化的发展需求。世界各国正加紧探索新工业革命下的产业发展理论,德国的工业4.0参考架构模型、美国的工业互联网参考架构和智能制造系统模型均突破了传统工业化理论对于对产业发展规律和边界的认知,吸收了信息时代的发展规律和理论方法。

经过多年探索实践和理论创新,我国也初步提出了两化融合生态系统,奠定了信息时代产业发展理论创新的基础。两化融合生态系统(IIIE)作为我国在信息时代引导产业转型变革和创新发展的理论探索,充分考虑中国企业当前发展面临的共性问题和形势,着力于指导企业准确把握和充分吸收信息时代的新理念、新技术、新方法和新规律。IIIE中的组织(主体)、价值链(客体)、资源环境(空间)视角均突破了传统的企业边界,延伸至产业领域,在时间维度上跳出了当前数字化发展进程,描绘出制造业、能源、交通、医疗、农业等领域沿着数字化、集成互联、智能创新三个阶段螺旋上升的关键发展路径,具体如图1所示。

图1 两化融合生态系统(IIIE)(三个视角、四个核心要素及发展阶段)

构建两化融合生态系统是我国应对新工业革命挑战的必然选择。构建两化融合生态系统,有助于准确把握两化融合与工业4.0、工业互联网等理念之间的异同,指明新工业革命背景下我国两化深度融合发展的方向、任务和路径,为制定新时期两化融合及产业发展政策提供理论依据和实践支撑。当前,我国两化融合面临以局部应用为主、集成协同水平偏低、产业链上下游之间的衔接不够顺畅、产业价值链低端锁定、信息基础设施发展滞后等突出问题。解决这些问题,迫切需要以两化融合生态系统为指引,重塑两化融合的发展理念,发挥好以数据为中心的数据、技术、流程和组织的互动创新作用,实现技术变革、管理优化、业务模式创新的协同推进,以实现制造业数字化、网络化、智能化的不断演进,服务好制造强国、网络强国的战略目标。

二

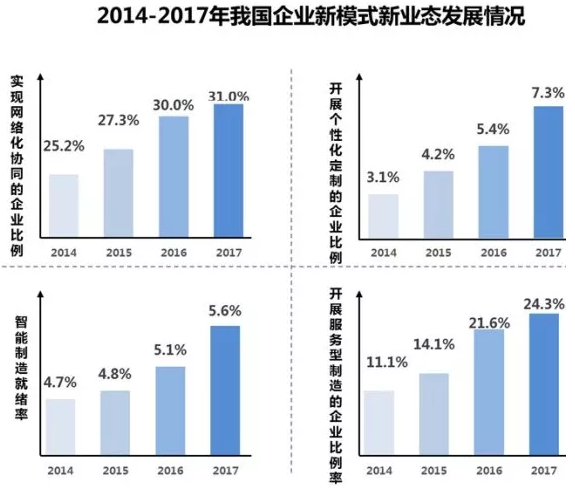

两化融合加速供给侧结构性改革,促进新旧动能接续转换。当前,我国制造业大而不强,制造业发展面临自主创新能力弱、品牌价值不高、高端装备制造业和生产性服务业发展滞后等问题,传统产业形态促进经济社会发展的动力不足。一方面,两化融合发展提升了产业能力,两化融合深化了信息技术在企业中的应用,推动设计、生产、销售、服务等各环节开放协同,提升了网络化协同与智能制造水平,带动了信息技术激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源等作用的充分发挥,促进了生产要素的高效流动和优化配置,引导制造业朝着分工细化、协作紧密的方向发展,更好地解决了供需错配矛盾和供需结构性失衡问题;另一方面,两化融合发展优化了产业结构,两化融合加速了社会各领域资源的高效整合,推动了生产性服务业与制造业在更高水平上融合发展,催生了服务型制造、个性化定制等各种满足消费升级需求的新模式、新业态,构建了产业新体系,创造了更加多样化、更具性价比、更高质量的产品和服务供给,如图2所示。通过提升产业能力、优化产业结构,精准、高效的供给体系和经济增长新动能将加快形成,全面保障产业发展的提质增效和新旧动能的顺利转换。

借力数字经济发展热潮,两化深度融合发展将步入新纪元。在全球信息技术进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展新阶段的大背景下,我国数字经济得到长足发展,正在成为创新经济增长方式的强大动能。数字经济的蓬勃发展又一次引发了全社会对新一代信息技术与制造业互动创新和渗透融合发展的高度关注。数字化、虚拟化、智能化技术将贯穿产品的全生命周期,柔性化、网络化、个性化生产将成为制造模式的新趋势,全球化、服务化、平台化将成为产业组织的新方式;云计算、物联网、移动互联网、大数据、智能机器人、3D打印、无人驾驶、虚拟现实等信息技术及其创新应用层出不穷、日新月异,将不断催生一大批新产业、新业态、新模式。促进两化深度融合,打造信息时代企业核心竞争力,推动我国从工业经济加速向数字经济转型,已成为实现我国经济转型升级、提质增效的必然选择。

三

社会:劳动就业市场结构性变革步伐加快,应对两化融合发展的人才培育策略要远近结合,就业平稳有序应从需求和供给两侧精准发力

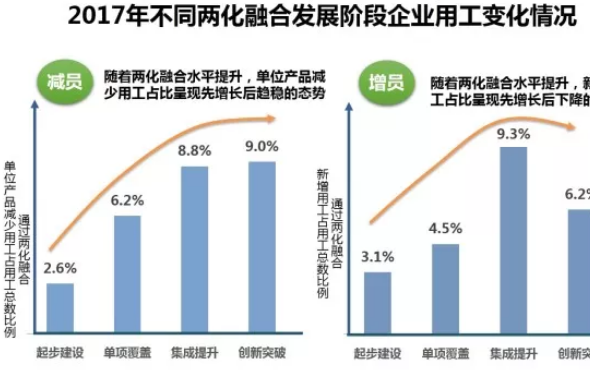

随着企业两化融合的持续深入推进,我国劳动就业市场结构性变革将进一步加快,信息技术的引入使企业单位产品综合用工人数减少比例显著提升,同时新增岗位占比明显增加。两化融合引发“减员”方面:随着两化融合水平的提升,单位产品减少用工占比呈现先增长后趋稳的态势,两化融合引发产业发展由粗放型向精细化方向快速转变,数字化、网络化和智能化将贯穿到研发设计、生产制造、经营管理和用户服务等各个环节。在人力成本提升、生产方式转换、产业结构调整以及政策激励等多重因素的共同作用下,劳动密集型行业正在向用人少,甚至无人化方向发展,数据显示,随着两化融合发展的不断深入,通过引入信息技术,企业近三年单位产品生产综合用人数平均减少的比例显著提升,特别是从起步建设到集成提升阶段;两化融合引发“增员”方面:随着两化融合水平的提升,新增用工占比呈现先增长后下降的趋势,企业在推进两化融合的过程中,信息技术相关岗位的用工需求在不断增加,尤其是对“业务+技术+管理”的复合型人才的需求,当企业进入集成提升阶段,通过两化融合新增用工占用工总数的比例达到9.3%,如图3所示。

从短期看,两化融合深度融合将引发替代效应,导致传统工作岗位流失。一方面,生产装备数字化、智能化水平的提升,可替代部分“低技能”劳动力;另一方面,企业自感知、自决策和自执行水平的提升使管理层呈现扁平化、去中间化趋势。从长期来看,两化融合将倒逼产业结构调整,创造新兴就业机会。两化融合的深入推进也会创造一批新兴就业岗位,数据分析、工业软件开发、系统集成、用户互动设计、设备调试运维等方面的用人需求将大幅增加。两化深度融合将改变劳动者原有的工作范式,如不提前做好应对,我国就业市场的结构性矛盾将日益突出。

为尽可能减少短期内对特定人群就业产生的不利影响和长期的供需结构失衡问题,应从优化劳动力需求和改善劳动力供给两侧精准发力,提高劳动力供需匹配效率,确保就业平稳有序。从优化劳动力需求来看,在企业层面,应重视创设高端岗位,吸纳先进人才,促进产业升级和技术进步,同时加大对新领域的探索,加快服务化转型,将部分过剩的劳动密集型岗位员工转向新拓展的服务业务领域;在国家层面,应充分发挥中小企业对就业的吸纳作用,在制定行业、产业、区域等规划时充分考虑扩大就业规模、改善就业结构的需要,保持必要的经济增长速度,把就业“蛋糕”做大。从改善劳动力供给来讲,在企业层面,可通过加强内部培训和创业创新支持等赋能赋权机制,提升员工专业性、能动性、灵活性、协作性,帮助员工适应新形势下工作范式;在国家层面,应积极推进高等教育改革,完善两化融合发展与招生就业、人才培养、专业设置的联动机制,使劳动力供给转向精准化、专业化、网络化,促进供需匹配。

四

生态:两化融合促进工业互联网平台蓬勃发展,加快产业生态重构

工业互联网平台蓬勃发展,正成为抢占全球制造业主导权的必争之地。当前,伴随着新一代信息通信技术和制造业的融合发展,以平台为核心的产业竞争正从消费领域向制造领域拓展,领军企业凭借技术、产品和解决方案方面的既有优势,围绕“智能机器+云平台+应用APP+开放社区”加快工业互联网平台部署,整合各类生态资源,构建基于平台的制造业新生态,抢占竞争制高点。国际上,以GE Predix、西门子 MindSphere、SAP HANA、博世IoT Suite、ABB Ability、施耐德电气EcoStruxure为代表的工业互联网平台逐步从测试验证期步入规模化扩张阶段,功能日趋成熟、平台应用初具规模,并加速在全球范围推广。国内方面,包括三一重工、海尔、中国航天科工等公司结合自身优势开始打造自己的平台,推出了树根互联、COSMOPlat、航天云网等工业互联网平台产品,积极应对竞争新趋势。

工业互联网平台是我国打造制造强国和网络强国的重要结合点,正成为我国大企业推进两化融合的新基础、支撑中小企业两化融合的新载体。工业互联网平台一头连着制造,一头连着互联网,打造具有中国特色的工业云平台、工业大数据平台、工业电子商务平台、“双创”服务平台等各类工业互联网平台,将充分发挥我国制造大国和网络大国的双重优势,加快形成经济增长新动能以及精准高效的供给体系。大型企业通过构建工业云平台推动研发工具、仿真系统、管理软件等大型应用软件的应用,将大幅提升资源共享和业务协同水平;通过构建基于互联网的“双创”平台,将更加高效便捷地汇聚、整合各类创业创新资源,推动企业两化融合迈向更高级阶段。面向中小微企业提供营销、研发、生产、供应、管理、服务等第三方工业互联网平台的快速发展,将大幅降低中小企业技术应用门槛和信息化建设运营成本,高效地整合研发设计、生产制造等资源,推动应用模式创新。目前,我国工业云平台应用率、重点行业骨干企业“双创”平台普及率分别达到38.3%、60.0%,大型制造企业业务系统云化步伐不断加快,面向中小企业工业云平台服务快速发展,我国各地围绕打造面向中小企业的第三方工业云平台,不断探索工业云平台落地的新模式。未来,随着我国各类工业互联网平台功能的不断完善,应用范围的持续拓展,平台推动企业突破地域、组织、机制的界限,实现人才、技术、资金等资源和要素的高效整合,促进资源配置高效化、生产方式智能化、组织管理灵活化,培育个性化定制、网络协同制造、服务型制造、精准供应链管理、互联网金融等新模式新业态,加快制造强国和网络强国建设等方面的作用将日益凸显。